Эволюция

Биологическая эволю́ция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием ивымиранием видов, преобразованием экосистем ибиосферы в целом.

Существует несколько эволюционных теорий, объясняющих механизмы, лежащие в основе эволюционных процессов. В данный момент наиболее общепринятой является синтетическая теория эволюции (СТЭ), являющаяся синтезом классического дарвинизма и популяционной генетики[1]. СТЭ позволяет объяснить связь материала эволюции (генетические мутации) и механизма эволюции (естественный отбор). В рамках СТЭ эволюция определяется как процесс изменения частот аллелей генов в популяциях организмов в течение времени, превышающего продолжительность жизни одного поколения[2].

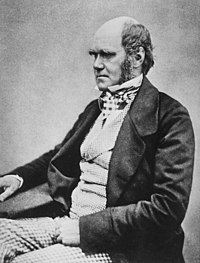

Чарлз Дарвин первым сформулировал теорию эволюции путём естественного отбора. Эволюция путём естественного отбора — это процесс, который следует из трёх фактов опопуляциях: 1) рождается больше потомства, чем может выжить; 2) у разных организмов разные черты, что приводит к различиям в выживаемости и вероятности оставить потомство; 3) эти черты — наследуемые. Эти условия приводят к появлению внутривидовой конкуренции и избирательной элиминации наименее приспособленных к среде особей, что ведёт к увеличению в следующем поколении доли особей, черты которых способствуют выживанию и размножению в этой среде. Естественный отбор — единственная известная причина адаптаций, но не единственная причина эволюции. К числу неадаптивных причин относятся генетический дрейф, поток генов и мутации.

Несмотря на неоднозначное восприятие в обществе, эволюция как естественный процесс является твёрдо установленным научным фактом, имеет огромное количество доказательств и не вызывает сомнений в научном сообществе[3]. В то же время отдельные аспекты теорий, объясняющих механизмы эволюции, являются предметом научных дискуссий. Открытия в эволюционной биологии оказали огромное влияние не только на традиционные области биологии, но и на другие академические дисциплины, например, антропологию, психологию. Представления об эволюции стали основой современных концепций сельского хозяйства, охраны окружающей среды, широко используются в медицине, биотехнологии и многих других социально значимых областях человеческой деятельности[4].

Содержание

[убрать]

История развития представлений об эволюции[править | править вики-текст]

Предположение о том, что живые организмы могут изменяться, впервые встречается у греческих философов-досократиков. Представитель милетской школы Анаксимандр считал, что все животные произошли из воды, после чего вышли на сушу. Человек, по его представлениям, зародился в теле рыбы[5]. У Эмпедокла можно найти идеигомологии и выживания наиболее приспособленных[6]. Демокрит считал, что наземные животные произошли от земноводных, а те в свою очередь самозародились в илу[7]. В отличие от этих материалистических взглядов,Аристотель считал все природные вещи несовершенными проявлениями различных постоянных естественных возможностей, известных как «формы», «идеи» или (в латинской транскрипции) «виды» (лат. species)[8][9]. Это было частью его телеологического понимания природы, в рамках которого у каждой вещи есть своё предназначение в божественном космическом порядке. Вариации этой идеи стали основой средневекового миропонимания и были объединены с христианским учением. Однако Аристотель не постулировал того, что реальные типы животных являются точными копиями метафизических форм, и приводил примеры, как могут образовываться новые формы живых существ[10].

В XVII веке появился новый метод, который отклонял аристотелевский подход и искал объяснения естественных явлений в законах природы, единых для всех видимых вещей и не нуждающихся в неизменяемых естественных типах или божественном космическом порядке. Но этот новый подход с трудом проникал в биологические науки, которые стали последним оплотом понятия неизменного естественного типа. Джон Рэй использовал для животных и растений более общий термин для определения неизменных природных типов — «вид» (лат. species), но в отличие от Аристотеля он строго определил каждый тип живого существа как вид и считал, что каждый вид может быть определён по чертам, которые воспроизводятся от поколения к поколению. По Рею эти виды созданы Богом, но могут быть изменчивы в зависимости от местных условий[11][12]. Биологическая классификация Линнея также рассматривала виды неизменными (Линней допускал лишь возможность появления новых видов за счет гибридизации уже существующих[13]) и созданными по божественному плану[14][15].

Однако в то время были и натуралисты, которые размышляли об эволюционном изменении организмов, происходящем в течение длительного времени. Мопертюиписал в 1751 году о естественных модификациях, происходящих во время воспроизводства, накапливающихся в течение многих поколений и приводящих к формированию новых видов. Бюффон предположил, что виды могут дегенерировать и превращаться в другие организмы[16]. Эразм Дарвин считал, что все теплокровные организмы возможно происходят от одного микроорганизма (или «филамента»)[17]. Первая полноценная эволюционная концепция была предложена Жаном Батистом Ламарком в 1809 году в труде «Философия зоологии». Ламарк считал, что простые организмы (инфузории и черви) постоянно самозарождаются. Затем эти формы изменяются и усложняют своё строение, приспосабливаясь к окружающей среде. Эти приспособления происходят за счёт прямого влияния окружающей среды путём упражнения или неупражнения органов и последующей передачи этих приобретённых признаков потомкам[18][19](позже эта теория получила название ламаркизм). Эти идеи были отвергнуты натуралистами, поскольку не имели экспериментальных доказательств. Кроме того, всё ещё были сильны позиции учёных, считавших, что виды неизменны, а их сходство свидетельствует о божественном замысле. Одним из самых известных среди них был Жорж Кювье[20].

Концом доминирования в биологии представлений о неизменности видов стала теория эволюции посредствоместественного отбора, сформулированная Чарлзом Дарвином. Частично под воздействием «Опыта закона о народонаселении» Томаса Мальтуса, Дарвин заметил, что прирост населения ведёт к «борьбе за существование», в ходе которой начинают преобладать организмы с благоприятными признаками, поскольку те, у кого их нет, погибают. Этот процесс начинается, если каждое поколение производит больше потомства, чем может выжить, что приводит к борьбе за ограниченные ресурсы. Это могло объяснить происхождение живых существ от общего предка за счёт законов природы[21][22]. Дарвин развивал свою теорию начиная с 1838 года, пока Альфред Уоллес в 1858 годуне прислал ему свою работу с такими же идеями. Статья Уоллеса была опубликована в том же году в одном томе трудов Линнеевского общества вместе с краткой выдержкой из работ Дарвина[23]. Публикация в конце 1859 годакниги Дарвина «Происхождение видов», в которой детально объясняется концепция естественного отбора, привела к более широкому распространению дарвиновской концепции эволюции.

Точные механизмы наследственности и появления новых черт оставались неизвестными. С целью объяснения этих механизмов Дарвин развивал «временную теорию пангенезиса»[24]. В 1865 году Грегор Мендель открыл законы наследственности, однако его работы оставались практически неизвестными до 1900 года[25]. Август Вейсманнотметил важное различие между зародышевыми (половыми) и соматическими клетками, а также то, что наследственность обусловлена только зародышевой линией клеток. Хуго де Фриз соединил дарвиновскую теорию пангенезиса с вейсманновскими представлениями о половых и соматических клетках и предположил, что пангены расположены в ядре клетки и могут перемещаться в цитоплазму и изменять структуру клетки. Де Фриз был также одним из учёных, которые сделали работу Менделя известной. Он полагал, что менделевские наследственные черты соответствуют передаче наследственных изменений по зародышевому пути. Чтобы объяснить возникновение новых черт, де Фриз развивал теорию мутаций, которая стала одной из причин временного разногласия между зарождающейся генетикой и дарвинизмом[26]. Работы пионеров популяционной генетики, таких как Дж. Б. С. Холдейн, Сьюэл Райт, Рональд Фишер, ставят исследования эволюции на статистическую основу и, таким образом, устраняют это ложное противопоставление генетики и эволюции путём естественного отбора[27].

В 1920-х — 30-х годах XX века современный эволюционный синтез соединил естественный отбор, теорию мутаций и менделевское наследование в единую теорию, применимую к любому разделу биологии. Открытая в 1953 годуУотсоном и Криком структура ДНК продемонстрировала материальную основу наследственности. Молекулярная биология улучшила наше понимание взаимосвязи генотипа и фенотипа. Достижения произошли и вфилогенетической систематике. Благодаря публикации и использованию филогенетических деревьев появилась возможность изучать и сравнивать изменения признаков в разных филогенетических группах. В 1973 годуэволюционный биолог Феодосий Добжанский писал: «Ничто в биологии не имеет смысл кроме как в свете эволюции», потому что эволюция объединила то, что сначала казалось бессвязными фактами, в непротиворечивую систему знаний, объясняющую и предсказывающую различные факты о жизни на Земле[28].

С тех пор современный синтез был расширен для объяснения биологических явлений на всех уровнях организации живого[1][29]. Так, в 1960-х годах Мотоо Кимура показал, что подавляющее число мутаций на молекулярном уровне носит нейтральный по отношению к естественному отбору характер[30], а в 1972 году палеонтологи Нильс Элдридж иСтивен Гулд возродили дискуссию о прерывистом характере эволюционного процесса[31]. В конце XX века эволюционная биология получила импульс от исследований в области индивидуального развития. Открытие hox-генов и более полное понимание генетического регулирования эмбриогенеза помогли установить роль онтогенеза в филогенетическом развитии и сформировали представление об эволюции новых форм на основе прежнего набора структурных генов и сохранения схожих программ развития у филогенетически далёких организмов[32][33].

Введение[править | править вики-текст]

Эволюция происходит в течение периода времени, превышающего срок жизни одного поколения, и заключается в изменении наследуемых черт организма. Первым этапом этого процесса является изменение частот аллелей геновв популяции. В идеальной популяции, в которой отсутствуют мутации, естественный отбор, изоляция (избирательность скрещивания), дрейф и поток генов, частота аллелей, согласно закону Харди — Вайнберга, будет неизменна от поколения к поколению[34]. Таким образом, эволюция в данной популяции не будет происходить. Однако в реальных популяциях существуют факторы, которые приводят к изменениям частот аллелей генов. Этомутации, поток генов, естественный отбор и дрейф генов. Эти факторы и являются факторами эволюции[35][36]. Мутации увеличивают изменчивость в популяции за счёт появления новых аллельных вариантов генов — мутационной изменчивости. Кроме мутационной есть также комбинативная изменчивость, обусловленнаярекомбинацией. Обычно она приводит не к изменениям частот аллелей, а к их новым сочетаниям. Однако генная конверсия[37] может приводить как к появлению новых аллелей, так и к изменениям частот аллелей. Ещё одним фактором, приводящим к изменению частот аллелей, является поток генов.

Два других фактора эволюции — естественный отбор и дрейф генов — «сортируют» созданную мутациями и потоком генов изменчивость, приводя к установлению новой частоты аллелей в популяции. Дрейф генов — вероятностный процесс изменения частот генов, и наиболее ярко он проявляется в популяциях относительно небольшого размера. Дрейф может приводить к полному исчезновению определённых аллелей из популяции. Естественный отбор является главным творческим фактором эволюции. Под его действием особи с определённымфенотипом (и определённым набором наследственных черт) в условиях конкуренции будут более успешны, чем другие, то есть будут иметь более высокую вероятность выжить и оставить потомство. Таким образом, в популяции будет увеличиваться доля таких организмов, у которых есть наследственные черты, обладающие селективным преимуществом. Взаимное влияние дрейфа и естественного отбора однозначно оценить сложно, но в целом, вероятно, оно зависит от размера популяции и интенсивности отбора. Кроме выше названных факторов, важное значение может иметь и горизонтальный перенос генов, который может приводить к появлению совершенно новых для данного организма генов.

Естественный отбор приводит к формированию адаптаций и повышению приспособленности. Протекающие в течение длительного времени эволюционные процессы могут привести как к образованию новых видов и их дальнейшей дивергенции, так и к вымиранию целых видов.

Наследственность[править | править вики-текст]

Наследственность — это свойство организмов повторять в ряду поколений сходные типы обмена веществ и индивидуального развития в целом. Эволюция организмов происходит посредством изменения наследственных признаков организма. Примером наследственного признака у человека может служить коричневый цвет глаз, унаследованный от одного из родителей[38]. Наследственные признаки контролируются генами. Совокупность всех генов организма образует его генотип[39].

Полный набор структурных и поведенческих черт организма называют фенотипом. Фенотип организма образуется за счёт взаимодействия генотипа с окружающей средой. Многие черты фенотипа являются ненаследственными. Так, например, загар не наследуется, поскольку его появление обусловлено воздействием солнечного света. Однако у некоторых людей загар появляется легче, чем у других. Это является наследственной чертой.

Передача наследственных признаков от одного поколения к другому обеспечивается ДНК[39]. ДНК — это биополимер, состоящий из четырёх типов нуклеотидов. Во время деления клетки ДНК копируется — в результате каждая из дочерних клеток получает точную копию материнских молекул ДНК.

Участки молекулы ДНК, определяющие функциональную единицу наследственности, называются генами. Внутри клеток ДНК находится в составе хроматина, который в свою очередь образует хромосомы. Положение гена на хромосоме называется локусом. Различные формы гена, расположенные в одинаковых локусах гомологичных хромосом и определяющие различные проявления признаков, называются аллелями. Последовательность ДНК может изменяться (мутировать), создавая новые аллели. Если мутация происходит внутри гена, то новая аллель может затронуть признак, управляемый геном, и изменить фенотип организма.

Однако большинство признаков определяется не одним геном, а взаимодействием нескольких генов (примером подобных явлений могут служить эпистаз и полимерия)[40][41]. Исследование подобных взаимодействий генов — одна из главных задач современной генетики.

Исследования последних лет подтвердили существование изменений в наследственности, которые не могут быть объяснены изменениями в последовательности нуклеотидов ДНК. Этот феномен известен как эпигенетические системы наследования[42]. К таким системам относятся профиль метилирования ДНК, самоподдерживающиеся метаболические петли, сайленсинг генов за счёт РНК-интерференции и другие механизмы[43][44].

Наследуемость также может встречаться и в более крупных масштабах. Например, экологическое наследование посредством строительства ниши[45]. Таким образом, потомки наследуют не только гены, но и экологические особенности местообитания, созданного активностью предков. Другими примерами наследования, не находящегося под контролем генов, могут служить наследование культурных черт и симбиогенез[46][47].

Изменчивость[править | править вики-текст]

Изменчивость — это свойство организма отличаться от родителей, а также свойство особей одного вида отличаться друг от друга. Дарвин полагал, что движущими силами эволюции являются: определённая изменчивость (которая повышает приспособленность организмов, например, листопад у лиственных деревьев), неопределённая изменчивость (которая не повышает приспособленности, например, простуда может вызывает кашель, насморк и ревматизм), а также борьба за существование и естественный отбор[48]. Особое значение Дарвин придавал наследственной изменчивости, которая даёт сырой материал для естественного отбора. Также следствием наследственной изменчивости является генетическое разнообразие, которое возникает либо в результате сочетания разных признаков родителей (комбинативная изменчивость), либо в ходе мутационного процесса (мутационная изменчивость).

Фенотип организма обусловлен его генотипом и влиянием окружающей среды. Существенная часть вариаций фенотипов в популяциях вызвана различиями их генотипов[41]. В СТЭ эволюция определяется как изменение с течением времени генетической структуры популяций. Частота одной из аллелей изменяется, становясь более или менее распространённой среди других форм этого гена. Действующие силы эволюции ведут к изменениям в частоте аллели в одну или в другую стороны. Изменение исчезает, когда новая аллель достигает точки фиксации — целиком заменяет предковую аллель или исчезает из популяции[49].

Изменчивость складывается из мутаций, потока генов и рекомбинации генетического материала. Изменчивость также увеличивается за счёт обменов генами между разными видами, таких как горизонтальный перенос генов у бактерий[50], гибридизация у растений[51]. Несмотря на постоянное увеличение изменчивости за счёт этих процессов, большая часть генома идентична у всех представителей данного вида[52]. Однако даже сравнительно небольшие изменения в генотипе могут вызвать огромные различия в фенотипе, например, геномы шимпанзе и людей различаются всего на 5 %[53].

Мутации[править | править вики-текст]

Случайные мутации постоянно происходят в геномах всех организмов. Эти мутации создают генетическую изменчивость. Мутации — изменения в последовательности ДНК. Они могут быть вызваны радиацией, вирусами, транспозонами, мутагенными веществами, а также ошибками, происходящими во время репликации ДНК или мейоза[54][55][56]. Мутации могут не иметь никакого эффекта, могут изменять продукт гена или препятствовать его функционированию. Исследования, проведённые на дрозофиле, показали, что если мутация изменяет белок, производимый геном, то примерно в 70 % случаев это будет иметь вредные воздействия, а в остальных случаях нейтральные или слабоположительные[57]. Для уменьшения негативного эффекта мутаций в клетках существуют механизмы репарации ДНК[54]. Оптимальный уровень мутаций — это баланс между высоким уровнем вредных мутаций и затратами на поддержание системы репарации[58]. У РНК-вирусов уровень мутабильности высокий[59], что, видимо, является преимуществом, помогая избегать защитных ответов иммунной системы[60].

Мутации могут затрагивать большие участки хромосом. Например, при дупликации, которая вызывает появление дополнительных копий гена в геноме[61]. Эти копии становятся основным материалом для возникновения новых генов. Это важный процесс, поскольку новые гены развиваются в пределах семейства генов от общего предка[62]. Например, в образовании светочувствительных структур в глазу человека участвуют четыре гена: три для цветного зрения и один для ночного зрения. Все эти гены произошли от одного предкового гена[63]. Новые гены возникают из предкового гена в результате дупликации, после того как копия гена мутирует и приобретёт новую функцию. Этот процесс идёт легче после дупликации, поскольку это увеличивает избыточность системы. Один ген из пары может приобрести новую функцию, в то время как другой продолжает выполнять основную функцию[64][65]. Другие типы мутаций могут создать новые гены из некодирующей ДНК[66][67]. Новые гены также могут возникнуть за счёт рекомбинации небольших участков дублированных генов. При этом возникает новая структура с новыми функциями[68][69]. Когда новые гены собраны перетасовкой ранее существовавших частей (выполняющих простые независимые функции), то их комбинация может выполнять новые более сложные функции. Примером подобного комплекса являютсяполикетидсинтазы — ферменты, синтезирующие вторичные метаболиты, например антибиотики. Они могут содержать до 100 частей, катализирующих один этап в процессе полного синтеза[70].

Изменения на хромосомном уровне могут приводить к ещё большим мутациям. Среди хромосомных мутацийвыделяют делеции и инверсии крупных участков хромосом, транслокацию участков одной хромосомы на другую. Также возможно слияние хромосом (робертсоновская транслокация (англ.)русск.). Например, в ходе эволюции родаHomo произошло слияние двух хромосом с образованием второй хромосомы человека[71]. У других обезьян этого слияния не произошло, и хромосомы сохраняются по отдельности. В эволюции хромосомные перестройки играют большую роль. Благодаря им может ускориться расхождение популяций с образованием новых видов, поскольку уменьшается вероятность скрещивания и таким образом увеличиваются генетические различия между популяциями[72].

Мобильные элементы генома, такие как транспозоны, составляют значительную долю в геномах растений и животных и, возможно, важны для эволюции[73]. Так, в человеческом геноме около 1 миллиона копий Alu-повтора, они выполняют некоторые функции, такие как регулирование экспрессии генов[74]. Другое влияние мобильных генетических элементов на геном заключается в том, что при их перемещении внутри генома может произойти видоизменение или удаление существующих генов[55].