Алхимия

| Статьи о герметизме |

|---|

|

Пантеон Главные книги Источники мудрости мира Герметические движения Орден розенкрейцеров · Мемфис-Мицраим · Орден Розы и Креста ·Орден Золотой Зари · Aurum Solis Связанные темы Последователи учения |

Алхи́мия (лат. alchimia, alchymia) — специфическая область натурфилософии, сформировавшаяся в лоне герметической традиции.

Содержание

[убрать]

Этимология[править | править вики-текст]

Слово «алхимия» попало в европейские языки из араб. الكيمياء (’al-khīmiyā’), которое, в свою очередь, было заимствовано из среднегреческого (χυμεία — «флюид»[1], χυμος — «сок», χυμενσιζ — «литьё»[2][3][4][5]) либо восходит к самоназванию Древнего Египта — Кеме или Хем; изначально слово, по-видимому, должно было означать нечто вроде «египетского искусства».

История алхимии[править | править вики-текст]

Александрийская алхимия[править | править вики-текст]

Алхимия складывается в эпоху поздней античности (II—VI века н. э.) валександрийской культурной традиции и представляет собой форму ритуального герметического искусства. В большой степени алхимия базируется на учении о 4 первоэлементах Аристотеля.

Алхи́мия (лат. alchimia, alchymia) — специфическая область натурфилософии, сформировавшаяся в лоне герметической традиции.

Содержание

[убрать]

Этимология[править | править вики-текст]

Слово «алхимия» попало в европейские языки из араб. الكيمياء (’al-khīmiyā’), которое, в свою очередь, было заимствовано из среднегреческого (χυμεία — «флюид»[1], χυμος — «сок», χυμενσιζ — «литьё»[2][3][4][5]) либо восходит к самоназванию Древнего Египта — Кеме или Хем; изначально слово, по-видимому, должно было означать нечто вроде «египетского искусства».

История алхимии[править | править вики-текст]

Александрийская алхимия[править | править вики-текст]

Алхимия складывается в эпоху поздней античности (II—VI века н. э.) валександрийской культурной традиции и представляет собой форму ритуального герметического искусства. В большой степени алхимия базируется на учении о 4 первоэлементах Аристотеля.

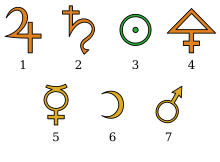

Основными объектами изучения александрийской химии (термин «алхимия» появится позже у арабов) являлись металлы. В александрийский период сформировалась традиционная металлопланетная символика алхимии, в которой каждому из семи известных тогда металлов сопоставлялась соответствующее небесное светило:

- серебро — Луна,

- ртуть — Меркурий,

- медь — Венера,

- золото — Солнце,

- железо — Марс,

- олово — Юпитер,

- свинец — Сатурн.

Небесным покровителем алхимии в Александрии стал египетский бог Тот или его греческий аналог Гермес.

Центром алхимии того периода считался храм Сераписа, при котором ок. 235 г. был открыт филиалАлександрийской библиотеки. Среди значительных представителей греко-египетской алхимии, имена которых дошли до наших дней, можно отметить Болоса Демокритоса, Зосима Панополита, Олимпиодора. Написанная Болосом книга «Физика и мистика» (ок. 200 до н. э.) состоит из четырёх частей, посвящённых золоту, серебру, драгоценным камням и пурпуру. Болос впервые высказал идею трансмутации металлов — превращения одного металла в другой (прежде всего неблагородных металлов в золото), ставшую основной задачей всего алхимического периода. Зосим в своей энциклопедии (III в.) определил khemeia как искусство делания золота и серебра, описал «тетрасомату» — стадии процесса приготовления искусственного золота; особо он указывал на запрет разглашения тайн этого искусства.

В конце III в. в 296 г. египтяне под предводительством Домиция Домициана подняли восстание против римского императора Диоклетиана. Прибывший в Египет правитель Римской империи подавил восстание и издал эдикт, которым повелевалось собрать все старинные книги, учившие тому, как делать золото и серебро, и сжечь их. Это объясняли желанием Диоклетиана уничтожить источник богатства, а вместе с тем и высокомерия египтян. Однако от александрийского периода осталось также и множество герметических текстов, представлявших собой попытку философско-мистического объяснения превращений веществ, среди которых знаменитая «Изумрудная скрижаль»Гермеса Трисмегиста.

Алхимия на Арабском Востоке[править | править вики-текст]

После падения Римской империи центр алхимических исследований перемещается на Арабский Восток, и арабские учёные становятся главными исследователями и хранителями античных трудов.

В конце VIII века персидский алхимик Джабир ибн Хайян развил теорию Аристотеля о первоначальных свойствах веществ (тепле, холоде, сухости, влажности), добавив ещё два: свойство горючести и «металличности». Он предположил, что внутреннюю сущность каждого металла всегда раскрывают два из шести свойств. Например, свинец — холодный и сухой, золото — теплое и влажное. Горючесть он ассоциировал с серой, а «металличность» с ртутью, «идеальным металлом».

Согласно учению Джабира, сухие испарения, конденсируясь в земле, дают серу, мокрые — ртуть. Сера и ртуть, соединясь затем в различных отношениях, и образуют семь металлов: железо, олово, свинец, медь, ртуть, серебро изолото. Золото как совершенный металл образуется, только если вполне чистые сера и ртуть взяты в наиболее благоприятных соотношениях. Таким образом, он заложил основы ртутно-серной теории[6][7]. Эти принципы объясняли все характерные физические свойства металлов (ковкость, горючесть и пр.) и обосновывали возможностьтрансмутации.

Джабир ибн Хайян также ввел представление о философском камне, как о некой субстанции, которая может изменить соотношение ртути и серы в любом металле и превратить его в золото и одновременно исцелять все болезни и давать бессмертие, а также о гомункуле.[8][9], развил учение о нумерологии, связав арабские буквы с названиями веществ.

Другой персидский учёный Ар-Рази в конце IX века усовершенствовал теорию о первоначальных элементах, добавив ещё одно свойство металлов, «принцип твёрдости», которую он ассоциировал с солью.

Арабские алхимики внесли существенный вклад в развитие естественно-научных исследований, например, создавдистилляционный аппарат.

Центром арабской алхимии стал Багдад, а затем Академия в Кордове[10]

Проникновение алхимии в Европу[править | править вики-текст]

После захвата Омейядами Пиренейского полуострова в VIII в. европейская наука получила возможность обогатиться научными достижениями Арабского Востока. Кроме того, обстоятельством, способствующим проникновению древнегреческих алхимических представлений в Европу стало изучение античных трудов, например доминиканцамиАльбертом Великим (трактаты «Пять книг о металлах и минералах», «Малый алхимический свод») и его ученикомФомой Аквинским.

Убежденный в совместимости греческой и арабской науки с христианской доктриной, Альберт Великий способствовал введению философии Аристотеля в схоластические курсы преподавания в Сорбонне (в 1250 г.).

Первым европейским алхимиком стал францисканец Роджер Бэкон (1214—1294) (трактаты «Зеркало алхимии», «О тайнах природы и искусства и о ничтожестве магии»), также положивший начало экспериментальной химии в Европе.[11] Он изучал свойства селитры и многих других веществ, нашёл способ изготовления чёрного пороха. Среди других европейских алхимиков следует упомянуть Арнольда из Виллановы (1235—1313), Раймунда Луллия (1235—1313), Василия Валентина (немецкого монаха 15-16 вв.). Уже в первой половине XIV в. папа римский Иоанн XXII запретил алхимию в Италии, тем самым положив начало «охоте на ведьм», направленной против алхимиков.[12]

Алхимия в эпоху Возрождения[править | править вики-текст]

В XIV—XVI вв. алхимия все теснее связывала свои цели с задачами практической металлургии, горного дела, медицины.

Наиболее значительный вклад в этот период совершилПарацельс. Он впервые начал использовать химические вещества и минералы в медицине.[13]

В то же время возможность получения золота способствовала росту числа шарлатанов и мошенников, стремившихся завладеть бесценными сокровищами. Кроме того многие алхимики (настоящие или мнимые) стали пользоваться поддержкой властей. Так, многие короли (Генрих VI, Карл VII) содержали придворных алхимиков, ожидая от них рецепта получения золота.

Император Рудольф II был покровителем странствующих алхимиков, и его резиденция представляла центр алхимической науки того времени. Императора называли германским Гермесом Трисмегистом. Курфюрст Август Саксонский лично проводил опыты в своем дрезденском «Золотом дворце». Дрезден долго оставался столицей государей, покровительствующих алхимии, особенно в то время, когда соперничество за польскую корону требовало значительных денежных расходов. При саксонском дворе алхимик Иоганн Бёттгер, не сумевший сделать золото, первым в Европе изготовил фарфоровые изделия.

Упадок алхимии начинается с XVI в., несмотря на то, что и в XVII и в XVIII в. некоторые учёные оставались приверженцами алхимических идей.

Философия алхимии[править | править вики-текст]

Целью алхимиков во всех культурах является осуществление качественных изменений внутри одушевлённого или неодушевлённого предмета, его «перерождение» и переход «на новый уровень». Алхимию, занимающуюся получением золота, составлением препаратов и снадобий, «пилюль бессмертия», изучением глубинной (оккультной) сущности веществ и химических реакций называют внешней алхимией. Трансмутацией духа, достижением абсолютного здоровья или даже бессмертия при помощи определенных упражнений — внутренней алхимией.

В рамках внутренней алхимии человек или его отдельные материальные и нематериальные компоненты (сознание, дух, душа, отдельные энергии и т.п.) рассматриваются как субстанции, обладающие определёнными химическими ифизическими свойствами, с которыми можно производить операции, описываемые на языке химических превращений. Параллельно основной — химической — метафоре часто развиваются другие символические ряды; особенно богата в этом отношении европейская алхимия. Так например, философский камень именовался как «красный лев», «великий эликсир», «философское яйцо», «красная тинктура», «панацея», «жизненный эликсир» и пр.[14]

Все без исключения алхимические учения отличаются таинственностью и секретностью, что часто давало повод к их превратному пониманию. Однакомагические обряды, ритуальные действия, заклинания рассматривались как способ влияния на природные и божественные силы, которые могли помочь в осуществлении мистического творения, то есть превращения одного вещества в другое (трансмутация, тетрасомата и пр.).

Превращения обоснованы наличием первоматерии, первоначальных элементов: четырёх в западной традиции (огня, воды, земли и воздуха) и пяти в восточной (огня, воды, земли, металла и дерева).

В европейской алхимии между первоматерией и отдельными порождёнными ею материальными телами лежат два промежуточных «звена».

Первое звено — это всеобщие качественные принципы мужского (сера) и женского (ртуть) начал. В XV веке к ним добавили ещё третье начало — «соль» (движение).

Второе звено — это состояния, качества, свойства первоэлементов: земля (твёрдое состояние тела), огонь(лучистое состояние), вода (жидкое состояние), воздух (газообразное состояние), квинтэссенция (эфирное состояние).

В результате взаимодействия качественных принципов (начал) и состояний первоэлементов можно осуществлять любые трансмутации веществ.

Во всех алхимических традициях исключительную роль играет ртуть и еёсульфид — киноварь (HgS), которые порой даже дают название всей алхимической системе, как, например, «расаяна» (один из смыслов — «колесница ртути», «учение ртути») — индийская алхимическая традиция, «дань (цинь)» («(искусство) киновари») — название даосской алхимии. В европейской алхимии слово, обозначающее ртуть, совпадает с именем покровителя алхимии — Меркурия (бога и планеты) и её легендарного основателя (Гермеса Трисмегиста).

Кроме того, используются сера, 6 традиционных металлов (свинец, железо,медь, олово, серебро, золото), соединения мышьяка (прежде всегоаурипигмент и реальгар), сурьма, селитры, щелочи и некоторые другиенеорганические соединения и органические соединения. В китайской, индийской и тибетской алхимии также драгоценные камни и травы.

Во всех алхимических системах важное значение имеют идеи:

- очистки и концентрации участвующих в работе веществ или вещества путём прокаливания, переплавки,амальгамирования, дистилляции;

- священного брака, соития мужского и женского принципов, соединения противоположностей.

Последняя в европейской алхимии имеет форму «химической свадьбы», «королевского брака», соития брата и сестры, Солнца и Луны, Гермафродита и Салмакиды, самца и самки разных животных и т. д., в индийской — союзаШивы и Шакти, в китайской — соединения дракона и тигра или встречи Пастуха и Ткачихи (Небесной Девы).

Для александрийской, арабской и европейской алхимических традиций крайне важную роль играет также идеясмерти (обычно в форме убийства) и воскрешения мёртвых.

Роль алхимии в истории науки[править | править вики-текст]

Представление об алхимии как «примитивной химии», сложившееся в науке к концу XIX в., было полностью пересмотрено в XX в. Однако считается, что именно алхимия дала толчок к развитию современной химии. В исследованиях различных алхимических традиций алхимические системы трансформациичеловеческого существа часто обозначают как «внутреннюю алхимию», а практики получения различных веществ — как «внешнюю алхимию».

Реальные алхимические традиции, по всей видимости, сочетают внутреннюю работу с получением и приёмом некоторых веществ. Как и все эзотерические знания, алхимия строится на постулате о подобии микрокосма имакрокосма.

Неясно, насколько алхимические системы разных культур изоморфны друг другу и, в частности, насколько аналогичны их конечные результаты. Также остаются открытыми вопросы о генезе алхимических традиций, существовании единого их источника, взаимных связях и заимствованиях. Некоторыми исследователями предполагается связь внутри следующих групп: платонизм, позднеантичный гностицизм, христианство, неоплатонизм, зороастризм,манихейство, суфизм, эллинистическая, египетско-эллинистическая, византийская, арабская и европейская алхимия.

Психологическая интерпретация алхимии К. Юнгом[править | править вики-текст]

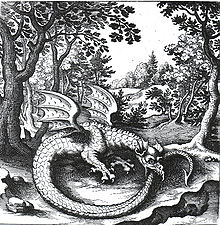

В начале XX в. швейцарский психолог Карл Юнг предположил, что алхимическая философия представляла собой «протопсихологию», нацеленную на достижение индивидом индивидуации или попытку духовного развития[15], которая достигается, в частности, в результате Великого Делания[16][17]. Уробороса Юнг считал символом бессмертия и одним из основных алхимических архетипов. Поиск философского камня был стремлением научиться обращаться со смертью, а процесс его изготовления Юнг сравнивал с этапами становления личности[18].

Следует отметить, что Юнг не был пионером в рассмотрении алхимии в свете психоанализа. Первым такой подход предложил Итан Аллен Хичкок (англ.)русск. ещё в XIX в. Затем, Херберт Зильберер, ученик Зигмунда Фрейда, рассмотрел поздний алхимический трактат «Парабола» в связи с «Эдиповым комплексом». Однако именно подход Юнга, с учением о коллективном бессознательном, достиг наибольшей популярности и обрёл последователей.

Алхимия также «вместила в себя» идеи гностицизма, которые формально до начала Эпохи Возрождения находились в забвении[19]. Теория Юнга была поддержана другими исследователями, например Стефаном А. Хёллером,Вальтером Пагелем, Марией-Луизой фон Франц и др.